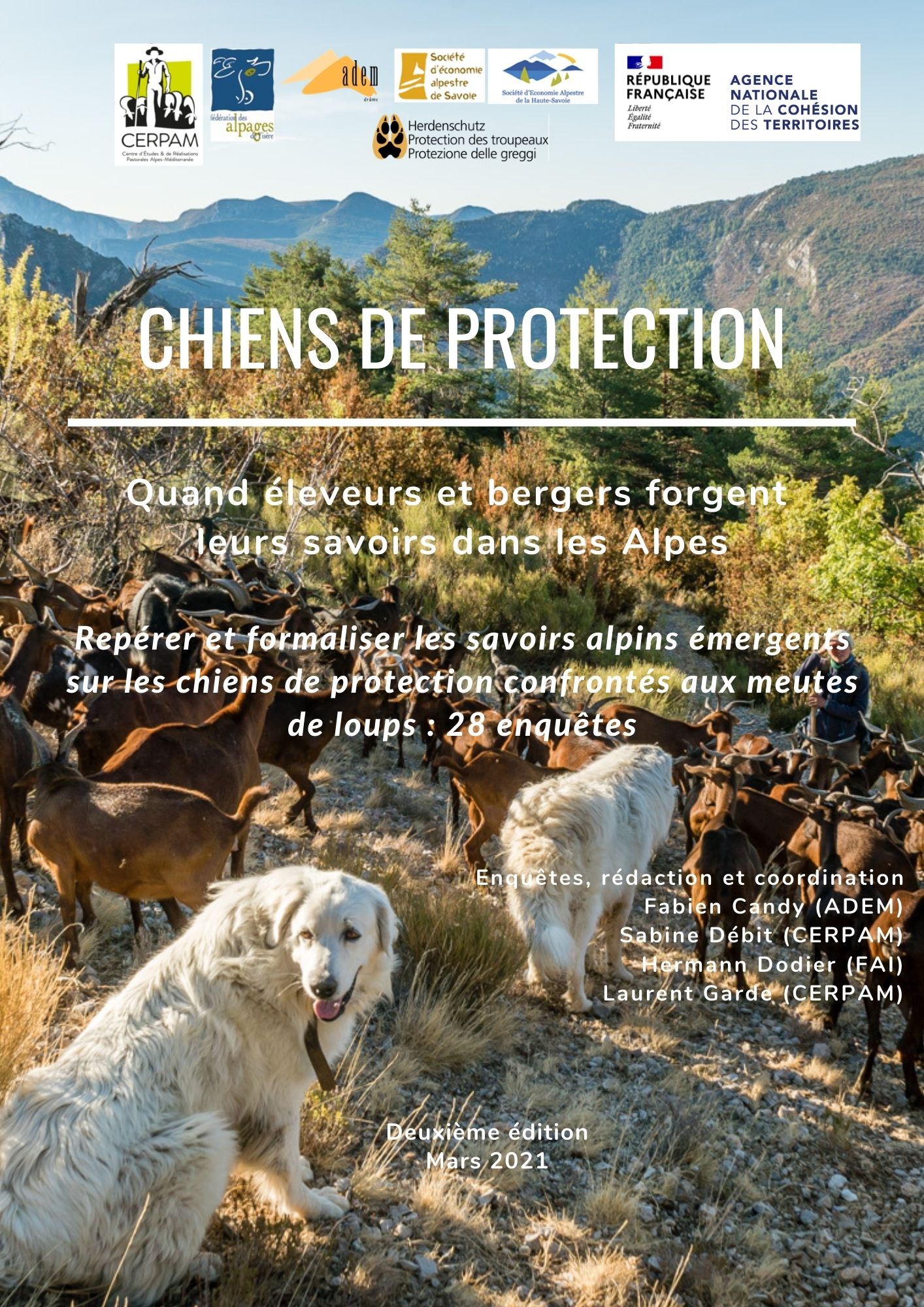

CHIENS DE PROTECTION

Quand éleveurs et bergers forgent leurs savoirs dans les Alpes

Repérer et formaliser les savoirs alpins émergents sur les chiens de protection confrontés aux meutes de loups : 28 enquêtes

Enquêtes, rédaction et coordination :

Fabien Candy – ADEM, Sabine Débit – CERPAM, Hermann Dodier – FAI, Laurent Garde – CERPAM

Réalisation des enquêtes :

Bruno Caraguel – FAI, Anouk Courtial – CERPAM, Jean-Marie Davoine – FAI, François Finance – SEA 74, Sylvain Golé – CERPAM, Marie Gontier – CERPAM, Léa Hernandez – CERPAM, Antoine Rouillon – SEA 74, Clément Teppaz – SEA 73, Pascal Thavaud – CERPAM, Simon Vieux – CERPAM

Avec la collaboration de : François Meyer – CPT CH, Ueli Pfister – CPT CH

Résumé : Après une première publication en 2018, nous vous proposons une deuxième édition de notre ouvrage recensant les savoirs émergents sur les chiens de protection. Avec les éleveurs, ce sont aussi les bergers qui nous livrent désormais leur retour d’expérience. Et ce retour est d’une très grande richesse. En alpage, en colline, les bergers salariés mettent en œuvre les chiens de protection qui leur sont confiés par les éleveurs. Comment se fait la passation de pouvoir, comment se gère une meute de chiens de protection que l’on n’a ni choisi, ni éduqué, comment l’on rattrape ou complète l’éducation des plus jeunes de ces chiens, enfin, comment l’on modère les interactions avec les visiteurs : sur tous ces thèmes, éleveurs et bergers engagent un dialogue fécond qui se répond d’un entretien à l’autre. Au total, ce sont 28 professionnels aguerris, reconnus par leurs pairs à ce titre, qui esquissent des savoirs neufs en cours de fabrication dans les Alpes après un siècle et demi de disparition. En 30 ans à peine, une centaine de meutes de loups se sont installées dans les Alpes et en Provence. Dans ce temps finalement très court, celui d’une génération, c’est au contact d’une rude confrontation avec des loups territorialement installés qu’éleveurs et bergers ont dû inventer les savoirs de demain avec les races de chiens d’hier : Montagne des Pyrénées, Abruzzes, Anatolie, Mastin espagnol ou encore Estrella portugais. Ces savoirs reflètent différentes façons de faire dans une grande diversité de contextes. D’année en année, ils se confrontent au réel, s’interrogent, se peaufinent. Loin de toute certitude, éleveurs et bergers, éleveuses et bergères confortent cependant leur maîtrise des chiens de protection face au double enjeu de stopper le prédateur mais de laisser passer le visiteur. Les services pastoraux alpins mettent au service de tous les acteurs ces nouveaux acquis. Ils tiennent à remercier l’Agence nationale de Cohésion des Territoires pour avoir apporté son concours financier à cette action avec le soutien des deux Conseils régionaux AURA et PACA.

Élevage et loups en France :

historique, bilan et pistes de solution

M. MEURET, L. GARDE, C.-H. MOULIN, M.-O. NOZIÈRES-PETIT, M. VINCENT

Résumé :

Vingt-cinq ans après leur arrivée en France, les loups sont régulièrement ou épisodiquement présents dans plus de 30 départements, avec 57 zones de présence permanente. Depuis 2008, la progression interannuelle des animaux d’élevage retrouvés prédatés (ovins, caprins, bovins, équins…) est linaire, avoisinant les 12 000 en 2017. Il faut y ajouter les animaux disparus et les dégâts indirects : stress à effet durable, avortements, blessures internes et baisse de fertilité. La France a pourtant mis en oeuvre et généralisé depuis 2004 une protection élaborée des troupeaux : présence humaine renforcée, chiens de protection et parcs de nuit électrifiés. Comment expliquer alors cet échec ? Il y a deux principales raisons. D’abord, les paysages composés de prairies, pelouses, haies, lisières et sous-bois, favorisent la prédation. Mais surtout, les loups se sont adaptés. Très intelligents et opportunistes, ils profitent en France de leur statut légal de protection stricte, n’associant visiblement plus les troupeaux aux humains et les humains au danger. Face à des troupeaux regroupés en parc de nuit, ils opèrent la moitié de leurs attaques en cours de journée, y compris en présence de chiens et d’humains. Dans les pays où les humains sont autorisés à défendre les troupeaux activement et promptement, y compris par des tirs létaux, les loups se tiennent plus à distance et les pertes d’élevage sont bien moindres. Sans une régulation ciblée des loups en fonction de leur comportement vis-à-vis des troupeaux, c’est la viabilité de nos élevages de plein air qui est profondément remise en question.

Présentation des valeurs fourragères et sociétales des parcours méditerranéens et des montagnes du Sud

Le 1er mars 2018 à Paris, le CERPAM a présenté à la demande du Ministère de l’Agriculture les spécificités du parcours méditerranéens à une importante délégation de la DG-Agri de la Commission Européenne. Etaient notamment présents le Directeur de la DG-Agri, la Directrice-Adjointe, ainsi qu’une quinzaine de responsables d’Unités.

Sur parcours et alpages

La tournée de fin de pâturage évalue au moyen d’une grille d’observation visuelle le niveau de prélèvement après pâturage. Elle s’applique à l’échelle d’une unité de gestion pastorale : quartier de pâturage en gardiennage ; ou parc clôturé. Elle est réalisée après la séquence principale d’alimentation du troupeau et avant repousse de l’herbe. Elle peut aussi s’appliquer après la dernière séquence de pâturage ; apprécier au cas par cas.

En région méditerranéenne, la tournée de fin de pâturage se réaliser souvent en fin de printemps ; en fin d’automne pour des pâturages à fonction principale d’automne ; en fin d’hiver (avant repousse) pour des pâturages hivernaux.

En alpage, la tournée de fin d’estive se fait à la redescente des animaux.

Les régions naturelles « Montagne sèche » et « Plaines, plateaux et collines secs » couvrent la totalité des Régions administratives Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, et Corse, ainsi qu’une partie de Midi-Pyrénées (surtout Lot, Aveyron) et Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche). Il n’est pas possible de tracer une frontière précise entre ces deux régions naturelles, d’abord définies par la distance au littoral méditerranéen et par l’altitude : si les plaines et collines du littoral relèvent clairement de la région naturelle « Plaines, plateaux et collines secs », si la montagne alpine et pyrénéenne relèvent clairement de la région naturelle « Montagne sèche », toute la zone intermédiaire de l’arrière-pays alpin, pyrénéen et du Massif Central Sud, piémonts, coteaux, plateaux, présentent une large interpénétration des caractères de ces deux régions naturelles. De plus, l’élevage pastoral se caractérise aussi par sa mobilité qui amène le troupeau d’un même éleveur à valoriser des milieux naturels très divers relevant de ces deux régions naturelles.

Ce texte présente donc les connaissances acquises sur la consommation des ligneux et la valorisation des sous-bois dans ces deux régions naturelles, que l’influence du climat méditerranéen rapproche et que la bibliographie ne distingue généralement pas. Les informations seront rattachées autant que faire se peut à la région géographique concernée, ce qui permettra souvent de préciser leur caractère plus « méditerranéen » ou « montagnard sec ».